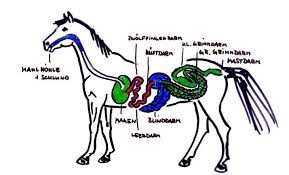

DAS VERDAUUNGSSYSTEM DES PFERDES

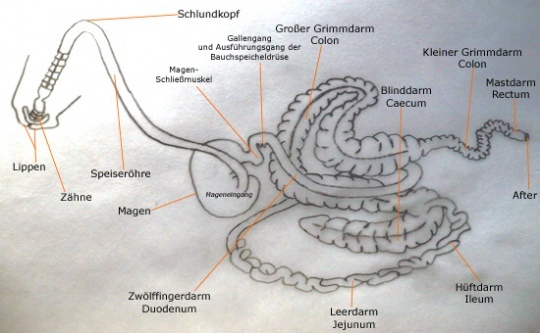

Das Verdauungssystem des Pferdes fängt im Maul an und geht über die Speiseröhre in den Magen und von dort aus in den Darm. Die Stoffwechselendprodukte werden als Kot ausgeschieden.

Da das Pferd ein Pflanzenfresser ist hat es natürlich ein darauf angepasstes Verdauungssystem.

Der Magen

Der Magen des Pferdes fasst etwa 15 bis 20 Liter. Der Pferdemagen ist wie der des Menschen, des Hundes oder der Katze einhöhlig. Schafe, Rinder und Ziegen besitzen hingegen ein mehrhöhliges Magensystem aus mehreren Teilmägen. Eine Hälfte des Pferdemagens ist mit einer drüsenlosen, die andere Hälfte mit einer drüsenhaltigen Schleimhaut belegt. In den Drüsen wird der Magensaft produziert und an den Magen abgegeben, damit das Futter weiter aufgeschlossen und besser vom Körper aufgenommen werden kann. Im Magensaft sind Salzsäure und Pepsin enthalten.

Der zerkleinerte Nahrungsbrei erreicht den Magen über die Speiseröhre, die in den Magen mündet. Ein starker Schließmuskel verhindert, dass die Nahrung wieder zurück in die Speiseröhre gelangen kann. Selbst wenn der Magen überfüllt ist, kann das Pferd deshalb nicht erbrechen.

Wenn der Magen seine Arbeit erledigt hat, wird die Nahrungsmasse durch Kontraktionswellen in den Darm befördert.

Der Darm

Der Darm des Pferdes teilt sich in Zwölffingerdarm, Blinddarm, Mastdarm und Grimmdarm auf.

Der Darm ist der wichtigste Bestandteil des Verdauungstraktes. Der Darm des Pferdes kann eine Länge von bis zu 30 Metern aufweisen und bis zu 200 Liter fassen. Der Darm von Allesfressern und reinen Pflanzenfressern ist deutlich länger angelegt als der Darm von Fleischfressern, da die Verdauung von Pflanzenfasern erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Vom Magen des Pferdes gelangt der Nahrungsbrei zunächst in den Dünndarm des Pferdes. Im verflüssigten Zustand wird der Nahrungsbrei von dort aus weiter in den Blinddarm des Pferdes geleitet. Dieser fungiert als Gärkammer. Der Übergang zum an den Blinddarm angrenzenden Dickdarm des Pferdes ist so klein ausgelegt, dass der Nahrungsbrei auf keinen Fall zu zügig von einem Darmabschnitt in den nächsten gelangen kann. Während der Magen- und Darmpassage werden vom Pferdekörper wertvolle Rohfasern und Kohlenhydrate aus der Nahrung gelöst. Die restlichen Nährstoffe werden im Dickdarm aufgearbeitet. Alles, was dann noch übrig ist – also unverdaulich ist, wird am Ende als runder Pferdeapfel durch den After des Pferdes aus dem Körper ausgeschieden. Weitere Reststoffe (Wasserreste, Salze…) scheidet das Pferd über die Harnorgane aus.

Der Darmkanal reicht vom Magen bis zum After. Dabei handelt es sich um ein Muskelrohr, dass mit Verdauungsschleimhaut ausgekleidet ist. Der Darmkanal splittet sich in Dünn- und Dickdarm, die beim Pferd jeweils noch einmal in drei verschiedene Bereiche untergliedert sind. Insgesamt hat der Darmkanal des Pferdes eine Länge von ca. 30 Metern, womit er gut 12mal so lang ist wie das Pferd selbst. Der Pferdedarm ist in der Lage fast 200 Liter Flüssigkeit zu fassen.

Dünndarm

Der Dünndarm des Pferdes ist etwa 20 Meter lang und unterteilt sich in Zwölffingerdarm, Leerdarm und Hüftdarm. Auf der gesamten Schleimhaut des Dünndarms befinden sich Zotten, die die Oberfläche der Schleimhaut vergrößern. Die Futtermassen werden im Dünndarm durchmischt und durch die Motorik des Darms weitertransportiert. Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette werden mithilfe der Enzyme aus Darm und Bauchspeicheldrüse zersetzt. Die Enzyme sorgen darüberhinaus dafür, dass die Grundbausteine der zersetzten Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette über die Zotten der Darmschleimhaut aufgenommen und an die Blutbahn abgegeben werden. Die Restsubstanzen, die am Ende im Hüftdarm angelangen, werden in regelmäßigen Zeitabständen unter hohem Druck weiter in den Blinddarm gespritzt. Unter normalen Bedingungen benötigt der Darminhalt ca. zwei Stunden für die Dünndarmpassage.

Dickdarm

Der erste Abschnitt des Dickdarms ist der Blinddarm. Ihm folgen Grimmdarm (kleiner und großer) und Mastdarm. Beim Blinddarm handelt es sich um eine große Gärkammer mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Litern, die sich rechtsseitig im Bereich der Flanke des Pferdes befindet. Der Blinddarm besteht aus Kopf und Körper. Der Blinddarm ist vor allem für die Zersetzung von strukturierten Futterpartikeln wie z.B. Rohfaser verantwortlich. Dabei kommen unterschiedliche Arten von Bakterien zum Einsatz, die außerdem auch noch unterstützend bei der Vitamin-B-Synthese wirken. Der Blinddarm gibt den Nahrungsbrei an den Grimmdarm weiter, der auch mit dem Begriff Colon bezeichnet wird. Der Grimmdarm zieht sich vom hinten rechten Teil der Bauchhöhle bis nach vorne zum Zwerchfell und von wieder zurück bis zum Becken, wo er in einem scharfen Bogen nach oben verläuft. Dieser Bogen ist unter der Bezeichnung Beckenflexur bekannt – hier sind oft Verstopfungen lokalisiert. Von diesem Punkt aus, verläuft der Grimmdarm abermals bis zu Zwerchfell und wieder zurück. Dort erweitert er sich leicht, bevor er in den Mastdarm übergeht.

Innerhalb des Grimm- und Mastdarms wird der Nahrungsbrei durch Wasserentzug zunehmend eingedickt und letzten Endes durch die Darmmotorik in die typische Form der Pferdeäpfel/Kotballen gepresst und ausgeschieden. Der Pferdekot besteht aus den Teilen des Futters, die der Körper nicht aufnehmen konnte.

Ein Pferd kann täglich etwa zwei Prozent seines Körpergewichtes an Kot ausscheiden. Der Kot eines gesunden Pferdes ist apfelförmig und glänzend. Der Geruch sollte nicht unangenehm sein. Treffen diese Kriterien nicht zu, kann eine Verdauungsstörung vorliegen.

Die Verdauung

Die Nahrung, die das Pferd zu sich nimmt, setzt sich aus vielen biochemischen Bestandteilen zusammen. Das Futter wird durch Kauen (mechanische Zerkleinerung), durch Enzyme (chemischer Abbau) und bakteriellen Abbau in kleinste Partikel zerlegt. Diese Partikel sind von so geringer Größe, dass sie durch die Darmwand ins Blut gelangen können. Im Pferdekörper werden die Partikel dann wieder zu größeren Einheiten zusammengefügt. Auf diese Weise entstehen Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Dieser Prozess wird mit dem Begriff Verdauung umschrieben.

Pferde rupfen beim Fressen kurzes Futter mit ihren sehr beweglichen, kräftigen Lippen ab, wobei sie die Lippen auch zur Selektion einsetzen. So gibt es Pferde, die mithilfe ihrer Lippen und ihres Geruchssinnes, problemlos ein pelletiertes Wurmmittel aussortieren, das mit einem pelletierten Kraftfutter (gleiche Pelletgroße) vermischt gefüttert wird. Die Lippen bilden die Begrenzung der Maulspalte. Die Zunge hilft bei längerem Futter, während die Schneidezähne Pflanzen auf der Weide abreißen. Zunächst wird das Futter in der Maulhöhle gesammelt und erst einmal gründlich eingespeichelt und gekaut. Pferde produzieren nur dann Speichel, wenn sie auch tatsächlich kauen. Beim Kauen wird das Futter zwischen den Backenzähnen, die über breite Kauflächen mit Leisten und Furchen verfügen, zermahlen. Pferde kauen jeweils nur auf einer Seite, wobei sie in Perioden die Seiten wechseln. Pro Minute kommen etwa 60 bis 80 Kieferschläge zusammen.

An einem Kilogramm Heu kaut das Pferd etwa 3.000 bis 6.000mal, was ungefähr 40 Minuten in Anspruch nimmt. Im Vergleich dazu, fällt das Kauen bei einem Kilogramm Kraftfutter wie Hafer mit bis zu circa 1.000mal (etwa 10 Minuten) sehr gering aus. Wegen des vermehrten Kauens ist die Einspeichelung von Raufutter deutlich besser als von Futtermitteln, die in konzentrierter Form gefüttert werden. Mithilfe der Zunge verteilt das Pferd das Futter dabei nach links und rechts zu den Mahlzähnen. Ein normaler Warmblüter produziert während des Kauens etwa 80ml Speichelflüssigkeit. Pro Tag produziert ein Pferd insgesamt circa 10 bis 15 Liter Speichel.

Im Pferdespeichel ist im Vergleich zum menschlichen Speichel das Enzym Amylase nicht enthalten. Amylase spielt eine Rolle bei der Stärkeverdauung (Verdauung von Kohlenhydraten). Da das ursprüngliche Futter der Pferde nur wenig Stärke enthielt, ist ihr Körper nicht besonders darauf angepasst.

Der Pferdespeichel übernimmt mehrere wichtige Funktionen. Er sorgt für eine gute Gleitfähigkeit des Futters, was Schlundverstopfungen verhindert. Im Speichel sind Elektrolyte (Bicarbonat-Ionen) enthalten, die dazu beitragen, dass das Säure-Basen-Gleichgewicht im Pferdekörper erhalten bleibt. Durch den mineralienhaltigen Speichel wird das Futter gepuffert, wenn es in das saure Milieu des Pferdemagens gelangt. Pferdespeichel hat einen pH-Wert von etwa 7,5.

Wenn die Nahrung durch Kauen auf eine Teilchengröße von 1 bis 2 Millimetern zerkleinert wurde, schluckt das Pferd. Der Nahrungsbrei rutscht dann mit dem Speichel durch die Speiseröhre in den relativ kleinen Pferdemagen, der nur ein Fassungsvermögen von 15 bis 20 Litern (Ponymagen – etwa 8 Liter) hat. Mehr als 2,5kg Kraftfutter kann der Magen des Pferdes nicht aufnehmen. Wenn das Pferd eine Schaufel voll Futter bekommt, quillt dieses durch die Vermengung mit Speichel und Magensäften so auf, dass damit der gesamte Pferdemagen fast vollständig gefüllt ist. Der Pferdemagen weist eine derartig geringe Größe auf, weil Pferde Fluchttiere sind. Ein voller, schwerer Magen würde eine schnelle, erfolgversprechende Flucht vor Raubtieren unnötig erschweren.

Im Magen beginnt nun die Verdauung, die sich im Dünndarm fortsetzt. In der Hauptsache werden dabei die drei Grundnährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett so aufgearbeitet, dass sie vom Pferdekörper verwertet werden können. Durch die Enzyme aus dem Darmsaft und der Bauchspeicheldrüse werden Kohlenhydrate (Stärke) in Glukose und Einfachzucker zerlegt, Eiweiße bzw. Proteine in Aminosäuren zerlegt und Fette in Fettsäuren zerlegt. Die entstehenden Molekülketten sind von so geringer Größe, dass sie klein genug sind, um durch die Wand des Darms in die Blutgefäße zu gelangen. Alle Bestandteile des Futters, die im Dünndarm nicht verdaut werden, gelangen in den Dickdarm. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Rohfaser.

Der Dickdarm des Pferdes setzt sich aus Blind-, Grimm- und Mastdarm zusammen. Hier wird die restliche Nahrungsmasse von den unverdaulichen Futterbestandteilen getrennt. Der Pferdedickdarm kann mit einer großen Gärkammer gleichgesetzt werden. Er beherbergt zahlreiche Mikroorganismen, die in der Lage sind, Rohfaser abzubauen und als Nährstoffquelle zu nutzen. Beim Abbau der Rohfaser produzieren die Mikroorganismen B-Vitamine und setzen Energie frei, welche dem Pferd dann wieder zur Nutzung zur Verfügung steht.

Am Ende bleibt der Kot übrig, der alle unverdaulichen Reste des Futters enthält, im Mastdarm gesammelt und in regelmäßigen Abständen in Form der bekannten Pferdeäpfel ausgeschieden wird. Ein Pferd setzt übrigens pro Tag zwischen 10 und 20 Kilo Kot ab, der in 10 bis 20 Portionen abgesetzt wird. Die Konsistenz (fester oder wässriger) der Pferdeäpfel hängt von der Art des Futters ab.

Werden Pferde besipielsweise beim Reiten stärker gefordert, äpfelt es im Rahmen der Reitstunde fünf- bis sechsmal ab. Dieses hängt mit dem Erregungszustand des Pferdes, das bekanntlich zu den Fluchttieren gehört, zusammen. Bei einer Flucht stoßen Pferde alles an Gewicht ab, was entbehrlich ist, dazu gehört auch der Kot. Auch bei nervösen oder ängstlichen Pferden kann man häufiges Abäpfeln beobachten. Beispielsweise, wenn sich das Pferd wegen einer Behandlung durch den Tierarzt oder Hufschmied aufregt. In diesem Fall macht es sich ebenfalls fluchtbereit.

Bei der Verdauung spielt auch die Leber eine wichtige Rolle, da sie Eiweiß speichert und viele Gifte im Körper unschädlich macht.